作家陈年喜谈人生的目的 无目的中的美好相遇

2024年即将走到尾声。新旧交替之时,人们渴望停下脚步,回顾过往的故事和声音,在喧嚣中倾听和回望,带着沉淀后的眼光面向未来。时间或许会给出答案,但更多答案藏在每个人的生命历险中,那里有奋斗、遗憾与成长,有挣扎、沉思与希望。

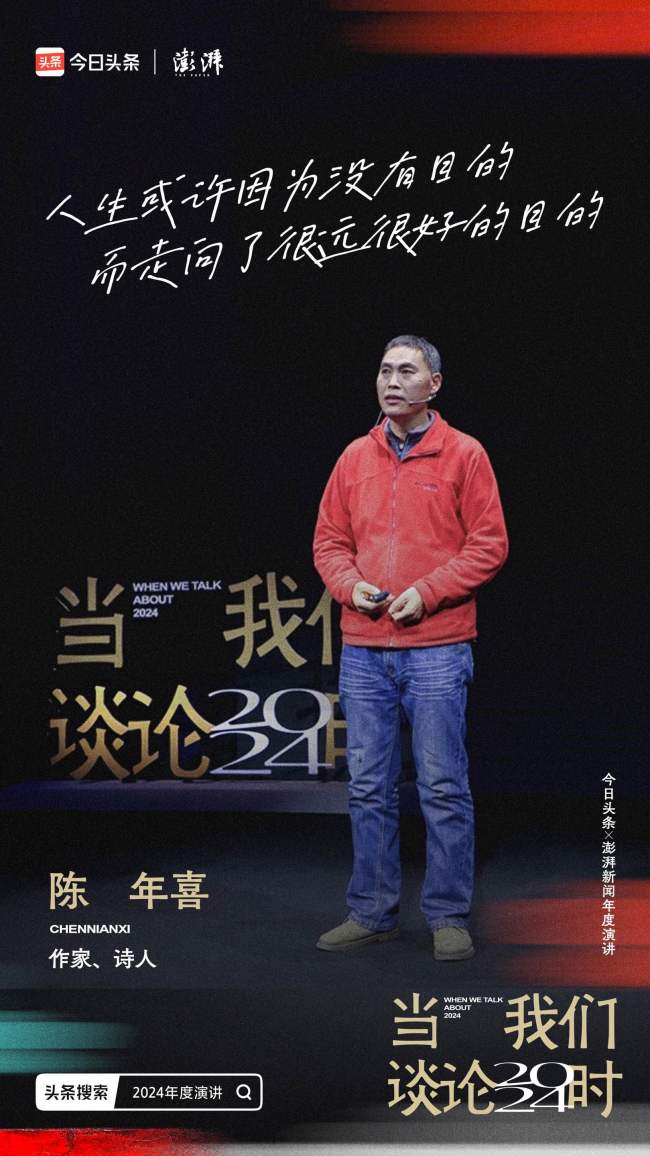

今日头条联合澎湃新闻共同举办“当我们谈论2024时”年度演讲,活动于2024年12月16日晚在东方艺术中心开启。演讲者张雨霏、曾美慧孜、梁永安、毛尖、王怡霖、陈年喜、方励、姚洋,与三百位观众一同进行了一场精神的求索,寻找共同的经验和记忆,在不确定的时代看见差异,也看见连接。

文学是一场相见。我是陈年喜,来自陕西商洛,是一名写作者。我今天的分享主题是“那些不经意中抵达的远方”。这句话出自我的最新散文集《峡河西流去》,这是一本描写我老家峡河两岸风物人事的作品。官坡镇离得最近,有唱豫剧的传统。在我少年至中年的漫长时期,官坡的剧团年年都会翻山越岭来峡河唱大戏。学生们最爱有剧团来唱戏,不但有戏听,还有自由。我们所有乡亲们最喜欢的就是豫剧。

官坡只是一个山区小乡镇,人口一两万,怎么就有了剧团,怎么就唱出了省,唱出了名角?他们所有的演出是没有经费的,得到的可能仅仅是一点家常便饭,但他们一直乐此不疲地唱。我至今仍找不到答案。后来我在书里写下这样的感受:“很多事,很多人,因为没有目的,而达到了很美很远的目的,而我们后来的很多事物,因为太有目的,结果离目的越来越远。”

从我整个的人生来看,我写诗歌,写非虚构,以及因为我的作品遇到的所有人生中的意外惊喜和收获,似乎都在为这段话作注脚和诠释。三十年来,我在全国各地务工和漂泊,零零散散地写了几十万字。在没有纸的时候,我会把想写的东西记录到记公分本子上或者炸药箱上,有些传到了当时的博客上,保存了下来,有些扔了,化作了风尘。

因为经历太多,淤积太多,水满则溢,就有太多的话要说。在现实中,我几乎是一个失语之人,所以文字是最好的方式。人都说诗是人间的药,文字就是我的药。本质上,我的创作从来没有很强的目的,没有太想着将来要成为一个诗人或作家,就是在生活中凭借本能去写作,从生活本身出发,从自己的喜怒哀乐出发,从对生活的感受出发。

但还是得到了很多读者的喜爱。这种关注也是一种压力,一直催促着我往前走,因为大家希望看到更丰富的世界。如果人生和文学都是一场场相见,就相见吧。文学就是这样,从没有目的的陪伴和慰藉,变成了不可取代的目的地。

这一年,我因这本写家乡的书走到了北京、上海、杭州、宁波等十几个城市,认识了很多朋友,分享我的家乡,也了解了更多人的家乡。这些陌生但又惊喜的链接让我感受到,这个时代人很容易感到孤独,但还是有很多温情存在。

回到我的主题,无意识中抵达的目的地。除了理想的目的地,还有人与人之间、甚至是远方的人之间的一种共通的情感,它可能是结缘于文学,也可能是通过科技和互联网达到了无意识却有着美好意义的链接。

说到这一年,最先希望和大家分享的仍然是我的作品《峡河西流去》。我在书中讲到我提笔开始写下故乡的动因:我有过16年的矿山生活,几乎跑遍了整个中国。2015年因为身体原因回到了家乡。回到家之后,发现我与这片世界已彼此陌生。我应该为这片世界、这片世界上活着与死去的人们写点什么。写下它们和他们时,笔调是平静的,当然,平静叙写也是文学应有之态。

创作是很困难的,我很难去获得写作素材的积累。更多的记忆可能还是我少年时期对这片土地的记忆,而我的人生青年和中年大部分时光都在外面漂泊。当我这个时候重新审视这片土地,父辈那一代人慢慢地老去,大部分也不在了,而我这一代人因为打工经济,很多人都远走他乡,彼此已经很遥远,更年轻的一代人,其实和这片土地已经没有关系了。历史真是一个轮回,在几百年前,这里可能是一个没有人烟的地方,当历史轮转过了几百年,这个地方又重新变为一个没有人烟的地方,时间开了很大的玩笑。

但如果没有这本书的写作,我对故乡的认知是在回忆里面,零碎片面的,没有这样的深入。写作让我不得不站在一个不同的位置去思考,去发现,去寻找。创作一直在意外地推着我去进入一些生活,走近一些人。

我当时有一个特别大的理想,愿意把它写成像《南京传》这样的作品,但我做不到,根本没有历史的素材。我骑着摩托车,到各个地方做采访,无目的地在一些废弃的老房子前驻足,看着墙壁上的电影画报,久远的报纸新闻,那些随手记录在上面的电话号码,看见院子里废弃的水井在主人离开后变得满满当当,无比清澈,还在等待它们的主人回来。这些东西让我存了很深很深的联想,我能想象到在人烟鼎盛的时候,这些人的生活是什么状态,这个村庄是什么样子。

我由此重新打量故乡的人事,探究他们的方言为什么有区别,他们到底来自哪儿。最后发现这些人有一个共同的点:内心始终有一种离乱之苦。一代代的动荡与迁徙在他们身上形成了一种刻在骨子里的基因,深深沉淀下来,所以他们的脸上总是带着忧愁。在某种程度上,写作就是一个打开自己的过程。在我看来,为什么峡河的故事能走进这么多读者的心里?因为在故乡消散的时代,每个人都在失去故乡,有被动的,有主动的。归根到底,是被动的,每个人心里都有疼处。峡河从某种意义上说,是所有人的峡河,峡河的故事也是所有故乡的故事。

因为每个人从峡河里看到人生故乡的影子,我得以与全国各地的人探讨他们与故乡的关系。在分享会上,一定有一个环节是读者提问。我发现哪怕很成功的一些人,在城市生活几十年,依然会说,他们在夜深人静或者人生受到挫折的时候,回过头看,发现自己永远在无根的虚空飘荡。

我常常被问到的一个问题是怎么回到故乡。我说你是不可能回到故乡的,这是我们这个工业化时代的必然。但我们在自己的世界里,当你人生感到无力、无助的时候,你可以回望它,想象它,乌托邦它,让它成为一种宗教般的情结。文学的意义在于让人们找到自己的来路和去路,无论是回得去的还是回不去的生命之乡、精神之乡。

还有一个读者说,来到城市生活后,觉得城市好像跟农村是完全不同的两个世界,过年想带父母去看一看城市,但是父母的观念又和自己格格不入。他说,通过我的作品,他突然开始思考我们的祖辈是如何一步步走过、形成现在的生活理念的,他开始愿意多花一些时间回到家乡,聆听长辈们对于过去的诉说,感受他们生活方式、生命伦理的形成。

这让我特别感慨,我觉得文学的意义就是这种通用性,就像我们在唐诗宋词里,跨越千年对照和寻找自己的喜怒哀乐。其实我们还是在这些作品里去寻找自己的影子,去寻找古人和我们现在可以打通的地方,并增加我们情感的记忆、情感的力量,传递这样的情感、意义,传递人内心的各种波澜,恰恰是文学要抵达的地方,也是我的创作想要抵达的地方。

因为分享这本新书,我也去了各个高校,看到了特别年轻的面孔。我也看到一些同学提问对于未来的迷茫。我说,即使我们处于狂飙时代的潮流之中,只得踉踉跄跄地往前奔去,也要始终追问,我们最终的点究竟在哪,安身之所在哪。时代的速度我们是无法跟得上的,但或许我们可以在无力对抗的激流中,在“每条路上都走满了人”的时代里,找到自己的方向。不要躺平,因为时间和生活是不相信眼泪的。

我们处于一个特别多变的时代,需要你有不同的能力去应对,不要过于追求某一项事业或技术。有些东西在当下你发现它是无用的,但时间是轮转的,时代在轮回,可能若干年后,你无意有意爱好的这些东西可能突然才有用。或者是它到最后还是无用的,但它能让你在忙忙碌碌的工作之外,体验到更多的人生乐趣,也是一种获得。

对于文学创作者而言,时代也提出了更高的要求。比如每一年,有很多读者把他们的诗歌作品发给我看,让我判断写得怎么样。我会看他的作品,说这首诗写得挺好的,文从字顺,各个意象没有任何问题,作为一首诗歌,有发表在中国任何一家文学刊物上的水平。他告诉我说,这是AI写作。这样的技术未来对我们写作的冲击是必然的。那别人问我,我未来会依赖这种技术吗?我说,技术的进步会对我们写作的个性化、陌生化提出更高的要求,但写作最重要的是“对生活的理解,人的理解”,主动拥抱生活,深入感受最独特的世界,才有可能创造出最鲜活的作品。这正好是我们避开这样的科技最有效的、可能也是唯一的手段。在这个层面上,那种大众化的写作、人云亦云的写作,将来压力更大。

一部作品不能为同代人感同身受,是非常可惜的。我个人是民间的人,写的是民间的作品,坚持的理念也在这儿。我给人的感觉,就是一个素人写作者。但是我对素人写作者这样一个所谓的概念或者标签,是不怎么认同的。所有的写作都是基于自己生活经验的写作,在写作方面,任何人都是素人,没有一个人是专业的。

不要把文学想得太复杂,也不要把理想放得太大,不要想成名成家甚至不朽,就当是一种爱好、一种陪伴,量力而行,随性随情,走着走着,可能就走远了。最后所有的结果需要时间。我觉得你的作品完成了当下、写出了当下,就应该是最重要的。我们有一个词“藏之名山”“束之高阁”,这是古人的方式,但在古代远远没有我们现在这样的出版条件。所以我们的作品要流传、去永存怎么办?那就是“勒石以铭”,刻在石头上,觉得石头是永恒的,或者是放在寺庙里,藏在高山大寺里,因为可能王朝已经变了很多次,而那些高山大寺还在。我觉得这个东西可能在这个时代是过了。

我决定动笔写故乡的时候,我知道自己无法将旧生活抛诸脑后,也无法融入和参与新生活,陷入了一种尴尬的境地。人生和生活在转场,写作也得转型,过去的生活已经写过,新的生活也在打开我。故乡是永恒的主题,所有的作家其实都在写故乡。土地上的风尘与人的生死,是最好的教科书。人生走到天边,也是在回家。我想说出人的来路和去处,人的微小和挣扎,生死悲欣。

我是一个懒散甚至懒惰的人,写作并不是我的专业,也不是我的人生理想。这些年,我另外还在做着两件事,卖书和卖农产品,都为补贴生活之用。我把自己的作品从各个平台买回来,然后签名钤印写一句寄语,寄给全国各地的读者们,赚几元钱的差价,我由此建立起了与遥远的读者广泛的联系,一些细节一些情感又成为写作素材。有一位读者给他卧床很多年的姑姑买了一套书,说希望我的诗能给姑姑以力量,我对他说,你对姑姑的爱,其实已经是人间最好的诗。另一件事就是卖老家的香菇,我把它们甚至卖到了加拿大、墨尔本。今年还有一件很重要的事,就是参加了与董宇辉的访谈,让我感受到了一位青年的才华和担当。现在我也在做电商,卖家乡的特产,每发出一单,收到一份好评,我比写出一首诗更开心。因为《十三邀》的节目,我爱人书霞圈粉无数,好评甚至超过了我,她也加入了家庭电商里。

如果说2025年有什么愿望,我特别想去重走南疆北疆那些走过的路,我离开差不多15年了,这些地方带给了我非常强烈的文学启蒙,我想要感受巨大的山川地理间的变化。未来作品的设计是,还跟着一个人的一生去走,感受他在这个时代舞台上,围绕着所有朋友、亲人、群体间的命运,这样可能穿透力更强一点。我认为创作应该更注重感性感受,而不是概念化的描述。也应该关注生活本身,生活是充满弹性的,包罗万有的,不应该被具体的概念或标签所框定。有人说我的作品中有很多的金句,其实那些感受是一件非常水到渠成的事情,它来自于生活本身的启示。

文学创作我们有一个所谓的理念,这个作品要设计什么样的轮廓、架构,要塞进去我们这个时代的、所谓社会学的、宗教学的、哲学的一些思想。其实我觉得生活本身就是一部“万科全书”,它包含了非常复杂的东西。我觉得生活本身就是文学,或者文学本身就是生活,二者并不相悖。

我原来的所有的作品,诗歌也罢,散文也罢,其实都非常碎片化,每一部作品都是有十篇、二十篇这样。今后的作品,我愿意写得体量大一些。我现在也和另外一家出版社签了一部长篇小说,其实我本人并没有写过一部小说。接下来我还有三本书在写,我会去努力完成它。

其实我的人生没有太多的可以给年轻人提供参照的地方,但当年轻人去追问的时候,去寻找答案的时候,本身就是一种好的态度。当你觉得确实很难往前走了,我觉得退一步也是可以的,往哪走都没有关系。或许多年之后,你可能会发现自己已经很好了。

希望今天的演讲能给所有热爱生活的你们,一些对于迷茫的释怀,一些关于生命与文学的启示。谢谢大家!

免责声明:本文章由会员“极目新闻”发布如果文章侵权,请联系我们处理,本站仅提供信息存储空间服务如因作品内容、版权和其他问题请于本站联系